Как микросхема 4046 (К564ГГ1) тайно удерживает резонанс — простой разбор принципа работы, который стоит знать всем любителям электроники

При проектировании силового электронного устройства, в котором требуется удержание резонанса в LC-контуре и синхронизация колебаний с управляющими импульсами драйвера, создают специализированный резонансный контроллер.

Задача такого контроллера — «удерживать» резонансные колебания LC-контурa путем возбуждения, синхронизированного с его собственными колебательными процессами. Для этого контроллер по цепи обратной связи принимает от контура сигнал, несущий информацию о мгновенной частоте и фазе свободных колебаний, и, опираясь на эти сведения, управляет драйверным каскадом так, чтобы его выходные импульсы совпадали по частоте и фазе с контурами. «Точное фазовое согласование» обеспечивает автоматическое поддержание резонанса.

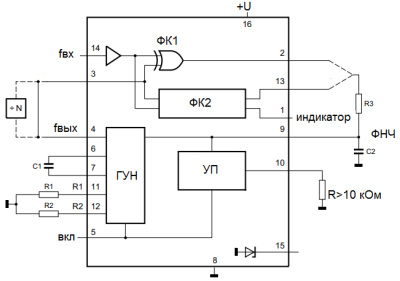

Для реализации подобного резонансного контроллера часто применяют микросхему CD4046 или ее отечественный аналог К564ГГ1. Ниже изложено устройство микросхемы, функциональное назначение выводов и типичные схемы подключения внешних компонентов — это поможет правильно выбирать и настраивать элементы в практическом проекте.

Микросхема предоставляет удобную платформу для построения фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Внутри собраны три ключевых блока, необходимых для работы ФАПЧ: генератор, управляемый напряжением (ГУН), фазовый компаратор (ФК) и низкочастотный фильтр (ФНЧ).

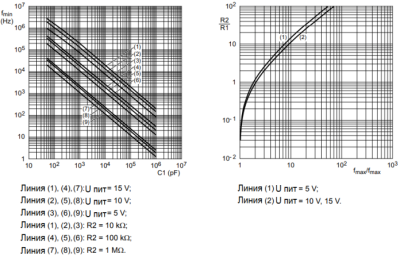

Встроенный ГУН генерирует меандр с скважностью 1:1 (50% заполнения). Его начальная частота определяется параметрами двух внешних RC-цепей (R1C1 и R2C2), подключаемых к соответствующим выводам, а амплитуда на выходе близка к напряжению питания U+.

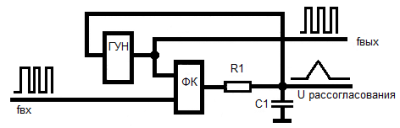

Принцип работы ФАПЧ

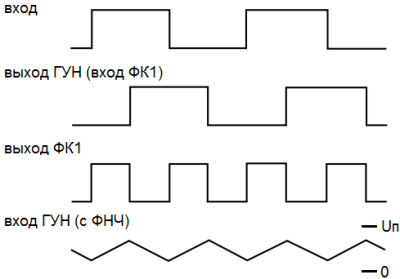

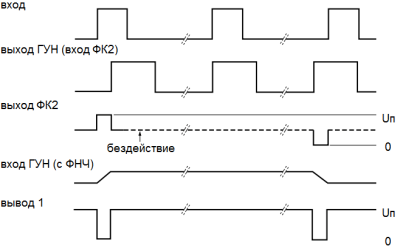

Внешний входной сигнал fвх подается на один из входов фазового компаратора внутри микросхемы (выбор между ФК1 и ФК2 оставляют за разработчиком). На второй вход поступает меандр с ГУНа. На выходе ФК формируется прямоугольный сигнал, длительность импульсов которого в каждый момент пропорциональна фазовому сдвигу между внутренним и внешним сигналами.

По сути, длительность выходных импульсов ФК отражает разность фаз сравниваемых сигналов. Часто ФК реализован как логическое «исключающее ИЛИ», поэтому высокий уровень на выходе присутствует только при наличии фазовой разницы; при фазовом совпадении выход переходит в низкий уровень или в состояние покоя.

С выхода ФК сигнал поступает на низкочастотный фильтр — простую RC-цепь, на конденсаторе которой выстраивается усредненное напряжение рассогласования. «Уровень пульсаций» на этом конденсаторе пропорционален фазовой разности между меандром ГУНа и внешним сигналом.

Напряжение на конденсаторе ФНЧ возвращается на вход ГУНа и, в зависимости от своего среднего значения, перестраивает частоту ГУНа так, чтобы выходной меандр стремился к входной частоте. В состоянии захвата среднее напряжение на конденсаторе минимально — это и свидетельствует о наибольшем совпадении частот и фаз. После захвата сигнал удерживается петлей ФАПЧ.

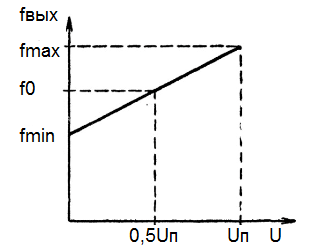

Пределы перестройки ГУН

ГУН может перестраиваться в пределах диапазона автоподстройки, заданного внешними компонентами. Скорость реакции петли ФАПЧ определяется постоянной времени ФНЧ (комбинация C2 и R3). Отсюда важность тщательного выбора навесных деталей — они задают и диапазон, и динамику системы.

Напряжение питания, конденсатор C1 и резисторы R1, R2 образуют частотную сетку ГУНа. R2 задает смещение минимальной частоты fmin выше нуля, а соотношение R1/R2 определяет отношение fmax/fmin перестраиваемого диапазона выходного сигнала ГУНа.

Входы и выходы микросхемы

Вывод 4 — сигнальный выход ГУНа, на котором в рабочем режиме присутствует меандр. Его удобно использовать как источник синхронизирующего сигнала для других функциональных блоков.

Вывод 5 отвечает за включение/выключение ГУНа: высокий уровень отключает генератор, низкий (соединение с общим проводом) — включает нормальную работу.

Выводы 6 и 7: на них размещается частотозадающий конденсатор C1 ГУНа.

Вывод 8 — общий провод питания микросхемы.

Резистор R1 располагается между выводом 11 и общим проводом, R2 — между выводом 12 и общим проводом; это частотозадающие резисторы. R3 — резистор ФНЧ, подключаемый к выводу 9 и к выводу 2 или 13 (в зависимости от выбранного ФК). Конденсатор C2 ФНЧ ставят между выводом 9 и общим проводом.

Вывод 10 — выход усилителя-повторителя. На нем доступно напряжение рассогласования (то самое, что лежит на конденсаторе ФНЧ), и его используют, когда необходимо снять это напряжение без паразитного шунтирования C2. На вывод 10 можно подключать нагрузку через резистор с сопротивлением более 10 кОм.

Вывод 15 содержит катод встроенного стабилитрона с типичным напряжением стабилизации около 5,6 В (зависит от производителя). Его допускается использовать в локальной цепи питания микросхемы.

Вывод 16 — положительный вывод питания микросхемы.

Входы и выходы фазовых компараторов ФК1 и ФК2

Меандр с выхода ГУНа берется с вывода 4 и через усилитель-формирователь подается на вывод 3, откуда сигнал разветвляется к входам ФК1 и ФК2. При необходимости меандр можно дополнительно обработать делителем частоты.

Вход 14 — сигнальный; на него поступает внешний сигнал, с которым требуется синхронизировать ГУН. В зависимости от характера входного сигнала выбирают ФК1 или ФК2 и к соответствующему компаратору подключают элементы ФНЧ (к выводам 2 или 13). У ФК2 есть индикаторный вывод 1, на котором появляется высокий уровень при максимальной синхронизации сигналов.

ФК1 реализован как логическое «исключающее ИЛИ»; его поведение во многом зависит от параметров выходного ФНЧ. Работа ФК1 ориентирована на центральную частоту f0=(fmax-fmin)/2, возможен захват гармоник центральной частоты; компаратор отличается высокой помехоустойчивостью.

ФК2 реагирует только на положительные фронты входных импульсов, поэтому скважность сигнала не критична. Он начинает работу от минимальной частоты fmin и не способен захватывать гармоники центральной частоты; по сравнению с ФК1 обладает меньшей помехоустойчивостью. Для ФНЧ при использовании ФК2 рекомендуют конденсатор с очень малым током утечки. Благодаря этим свойствам ФК2 часто предпочтительнее для силовых схем с LC-резонансом.

Выбор навесных компонентов

В роли ФНЧ применяют последовательно R3 и C2. Для устойчивой работы петли постоянная времени RC должна быть на порядки больше предполагаемой частоты захвата ФАПЧ — это обеспечивает плавную автоподстройку без излишней вибрации системы.

Обычно разработчик заранее ориентируется на приблизительную частоту захвата и задает диапазон автоподстройки (fmin и fmax). По номограммам и с учётом напряжения питания подбирают R2 и C1 для требуемого fmin, затем — по отношению fmax/fmin — выбирают R1. Практически полезно предусмотреть подстроечные резисторы в цепях частотозадающих элементов для финальной калибровки.

Ремонт — решения для вашего дома и офиса. Современные технологии, качественные материалы и проверенные специалисты помогают воплотить любые идеи. Узнайте о новых подходах, полезных советах и эффективных решениях, чтобы ремонт был удобным, надёжным и соответствовал вашим ожиданиям.